大家一定有过这样的经历:早晨为了赶时间,随便扒几口早餐就冲出家门。

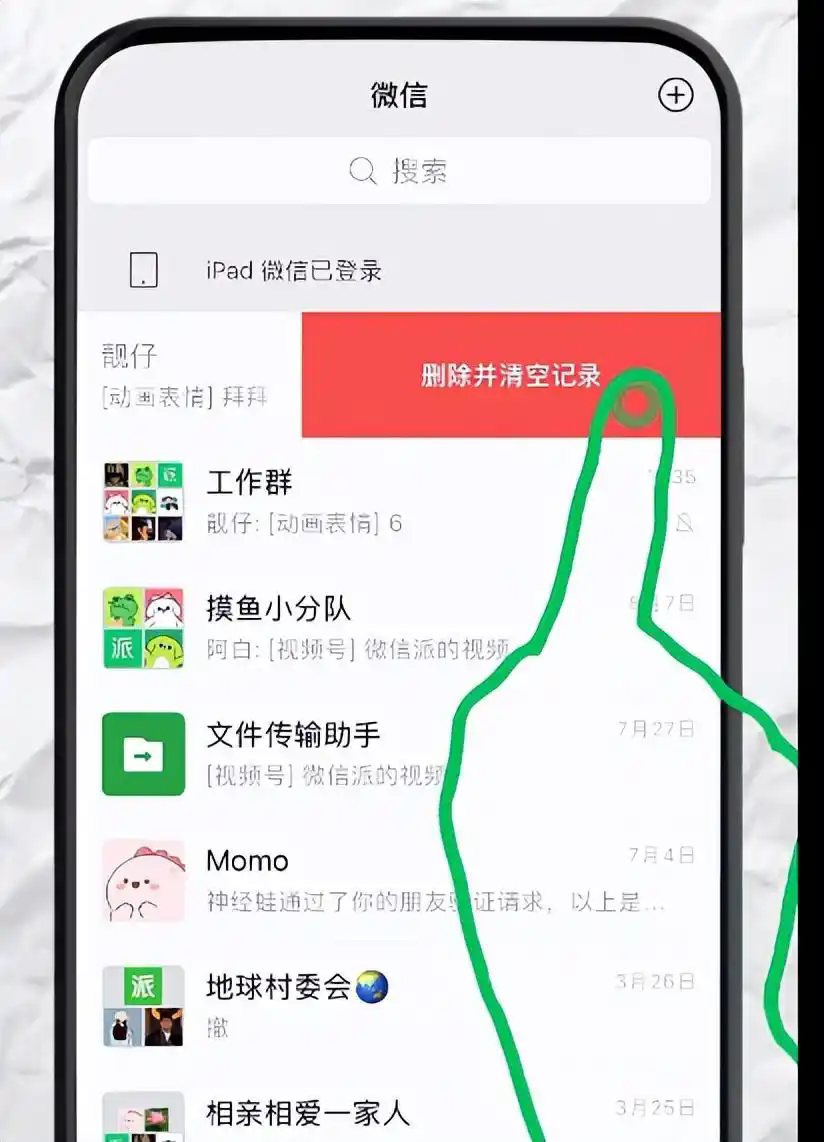

午饭后靠在椅子上闭目养神,或者晚饭后在沙发上惬意地跷个二郎腿,刷一刷手机短视频。

生活的节奏就像一列疾驰的火车,而这些看似平常的“小习惯”,往往让我们感觉既轻松又健康。

如果告诉你,这些所谓的“好习惯”其实暗藏危机,正在悄悄摧毁你的身体,你会相信吗?

今天就来拆解这些“健康误区”,看看你中了几个。

1.饭后立即躺平休息:很多人在吃完饭后,感到身体有些沉重,习惯性地躺下刷手机或打个盹。

这种“惬意”的做法,却对我们的消化系统构成了不小的挑战。

饭后胃部充满食物,需要调动大量血液供应消化器官。

如果此时平躺,胃酸可能回流到食道,引发烧心或胃食管反流病。

而且,肠胃蠕动会因为缺乏运动而减弱,食物消化速度变慢,增加胀气和不适的风险。

研究表明,长期饭后立即躺平还会导致营养吸收效率下降。

饭后不妨进行10-15分钟的轻松散步,有助于胃肠蠕动和消化。

同时,尽量避免过于剧烈的活动或立刻午睡,午休前至少等待30分钟至一小时。

2.趁热吃喝:很多人对热气腾腾的食物情有独钟,觉得趁热吃不仅味道更好,还可以促进消化。

然而,“趁热”可能给你的食管和口腔带来长远的健康隐患。

食管和口腔的耐受温度一般在50℃-60℃之间,而超过65℃的高温食物或饮品可能造成口腔和食管黏膜的灼伤。

长此以往,反复的热刺激会引起黏膜增生,增加患食管癌的风险。

世界卫生组织也明确指出,摄入过热的食物和饮品与食管癌的发病率存在显著关联。

喝汤或饮料前,可以用勺子稍微搅拌降温,食物不要趁烫入口。

对于喜欢热饮的人来说,建议等待饮品冷却到适口的温度后再饮用,这样既能保护口腔黏膜,也更健康。

3.过度依赖清肠茶:清肠茶总是被商家宣传为“轻松排毒”的利器,特别受到便秘人群的青睐。

这种看似便捷的方法可能对肠道造成更深远的损害。

许多清肠茶含有刺激性泻药成分,这些成分会强制加快肠道蠕动,短时间内确实能让人“轻松”。

可是,长期使用泻药可能导致肠道对刺激产生依赖,造成自然排便能力下降。

此外,泻药中的化学成分可能损伤肠道菌群平衡,甚至导致肠道炎症。

调整饮食结构,增加膳食纤维的摄入,如全谷物、蔬菜和水果。

同时,保持每天6-8杯水的饮水量,帮助软化粪便。

如果便秘症状持续,应寻求医生的专业建议,而非长期依赖泻药产品。

4.每天坚持晨跑:清晨的第一缕阳光,总让人有动力去户外跑步。

晨跑并不适合所有人,特别是气温较低或空气质量不佳的早晨。

早晨气温低,冷空气可能刺激呼吸道,增加患呼吸系统疾病的风险。

而对于心血管疾病患者,早晨血压通常较高,剧烈运动可能进一步增加心脏负担。

此外,研究显示,晨跑时空气中的颗粒物污染可能会对肺部造成潜在伤害。

根据个人身体状况选择运动时间,如果早晨运动,建议选择轻度活动,如快走或拉伸热身。

对大多数人来说,下午或傍晚运动可能更适合,此时肌肉反应灵敏,伤病风险也较低。

5.跷二郎腿与静脉健康:

跷二郎腿似乎成了一种“优雅”的坐姿,然而,这一动作背后可能潜藏着许多健康隐患。

长时间跷二郎腿会导致骨盆倾斜,使脊柱侧弯风险增加。

同时,这种姿势可能压迫下肢静脉,妨碍血液回流,增加静脉曲张的风险。

此外,对于有关节问题的人群,跷二郎腿可能加重膝盖和髋关节的损伤。

养成正确的坐姿习惯,双脚平放地面,保持脊柱自然垂直。

建议每坐40-50分钟起身活动一下,放松腿部肌肉。

如果感到腿部酸胀,可尝试简单的拉伸动作,促进下肢血液循环。

6.用漱口水代替刷牙:漱口水因其方便性,常被用作刷牙的替代品。

然而,这种做法并不能替代日常刷牙的必要性。

漱口水中的化学成分主要用于短时间抑菌和清新口气,但它并不能有效清除牙菌斑。

而牙菌斑是导致蛀牙和牙周疾病的主要原因。

此外,长期使用含酒精的漱口水可能破坏口腔菌群平衡,导致口腔溃疡或细菌感染。

坚持早晚刷牙,配合牙线清理牙缝,漱口水可以作为辅助使用,但不可完全替代日常刷牙。

选择不含酒精的漱口水更为安全。

7.冬季用超热水泡脚:泡脚是许多人的养生习惯,尤其是在寒冷的冬季。

但很多人喜欢用超高温的水泡脚,认为这样可以“祛寒保暖”,其实不然。

高温泡脚可能导致皮肤屏障受损,甚至引发轻微烫伤。

尤其对于老年人或糖尿病患者来说,因皮肤敏感度降低,低温烫伤风险更高。

此外,长时间泡脚会导致脚部皮肤变干燥,增加感染几率。

泡脚水温以38-43℃为宜,时间控制在15-20分钟内。

对于皮肤敏感或循环系统问题人群,建议在家人帮助下试水温后再泡脚。

认清“健康误区”才能守护真正的健康

健康并不是单纯的“坚持好习惯”,而是科学认知与合理行动的结合。

在日常生活中,我们需要警惕那些看似健康的行为背后的隐患,选择更科学的方式管理自己的身体。

与其一味模仿他人的健康习惯,不如因地制宜,找到最适合自己的生活方式。