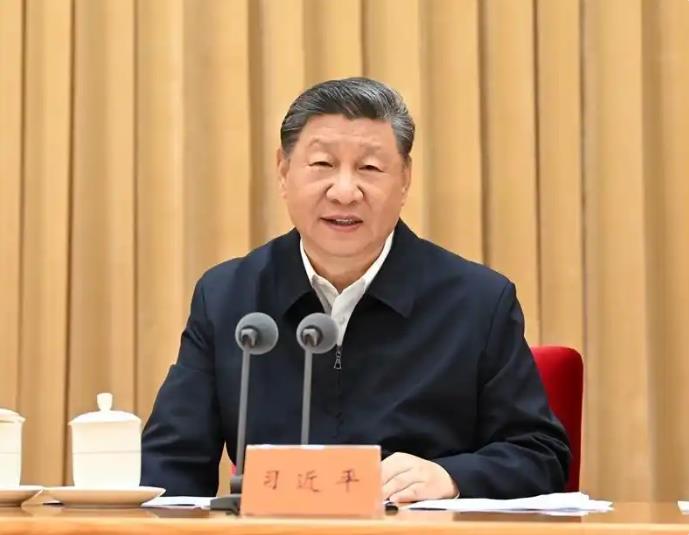

“执法手段粗暴”、“严重损害人格尊严”、“强烈谴责”——中国外交部发言人郭嘉昆10日用一连串罕见强硬的措辞,将美国推上了外交舆论的风口浪尖。 一名中国公民在入境美国时遭遇无端盘查、超48小时羁押并被强制遣返,这场看似个别的边境纠纷,正在演变为中美关系的新爆点。

一、48小时背后的外交暗战:从“严正交涉”到“强烈谴责”

事件的核心细节令人震惊:美方在未给出合理解释的情况下,对中国公民限制人身自由超过48小时,最终强制遣返。这已超出常规边境检查范畴,接近刑事拘留的时长。

更值得关注的是外交层面的交锋轨迹。郭嘉昆透露中方已“反复严正交涉”,但美方依然我行我素。这种从“交涉”到“谴责”的升级,显示外交沟通渠道未能解决问题,迫使中方采取公开通报的施压方式。

“严重损害人格尊严”的指控在外交辞令中极为罕见。中方刻意选择在例行记者会上主动发布消息,而非被动回应记者提问,这种操作模式表明:北京决心将此事从普通领事纠纷提升为国际舆论议题。

二、“无端滋扰”的系统性嫌疑:偶然还是新模式?

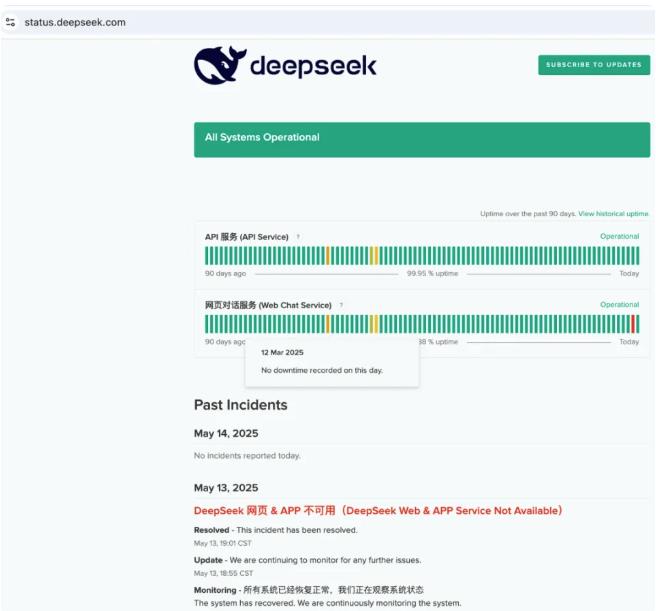

这已是近期公开的第三起类似事件。当单个案例重复出现,偶然性解释就失去说服力。中方声明直指美方“持续无端滋扰盘查遣返中国公民”,暗示这是一种系统性行为。

结合背景看,此事发生在中美关系微妙时期。尽管两国元首近期会晤达成一系列共识,但执法部门似乎存在另一种操作逻辑。边境执法正在成为对华施压的隐形工具,这种“低烈度摩擦”既能传递信号,又不易引发大规模外交危机。

被针对的中国公民身份也引人深思。是普通游客、学者还是商务人士?美方未披露细节,但选择性地对特定背景人员加强审查,已是公开的秘密。这种“精准滋扰”比全面限制更具政治算计。

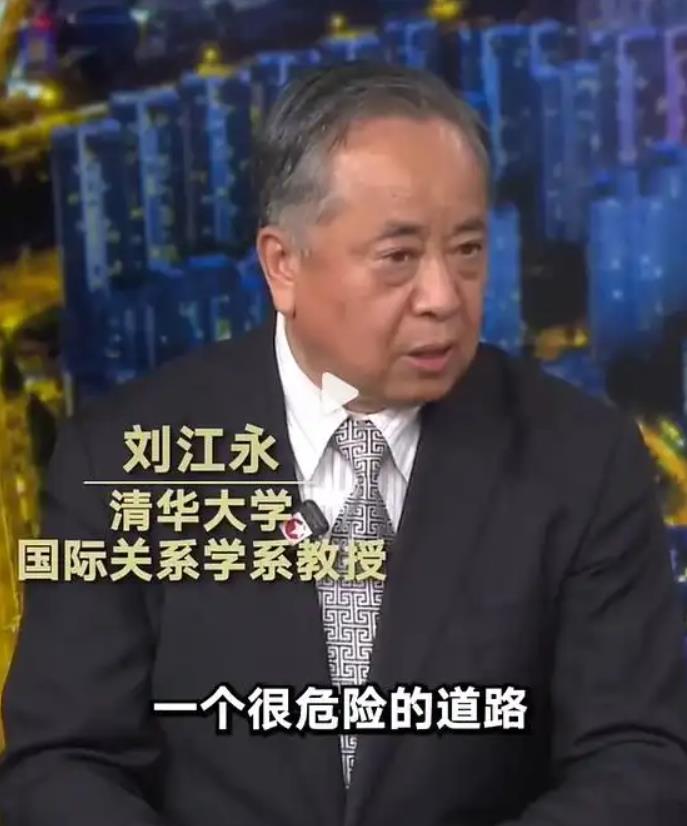

三、执法政治化:边境管控如何成为地缘博弈工具

美方始终以“国家安全”为类似行为辩护,但中方的反击直指要害:当执法缺乏透明度和一致性时,其正当性就值得怀疑。

此次事件暴露了美国边境执法的任意性问题。移民官员拥有极大自由裁量权,这种权力在政治导向下容易异化为针对性工具。近年来,针对中国籍科学家、留学生的类似案例频发,显示这已形成某种模式。

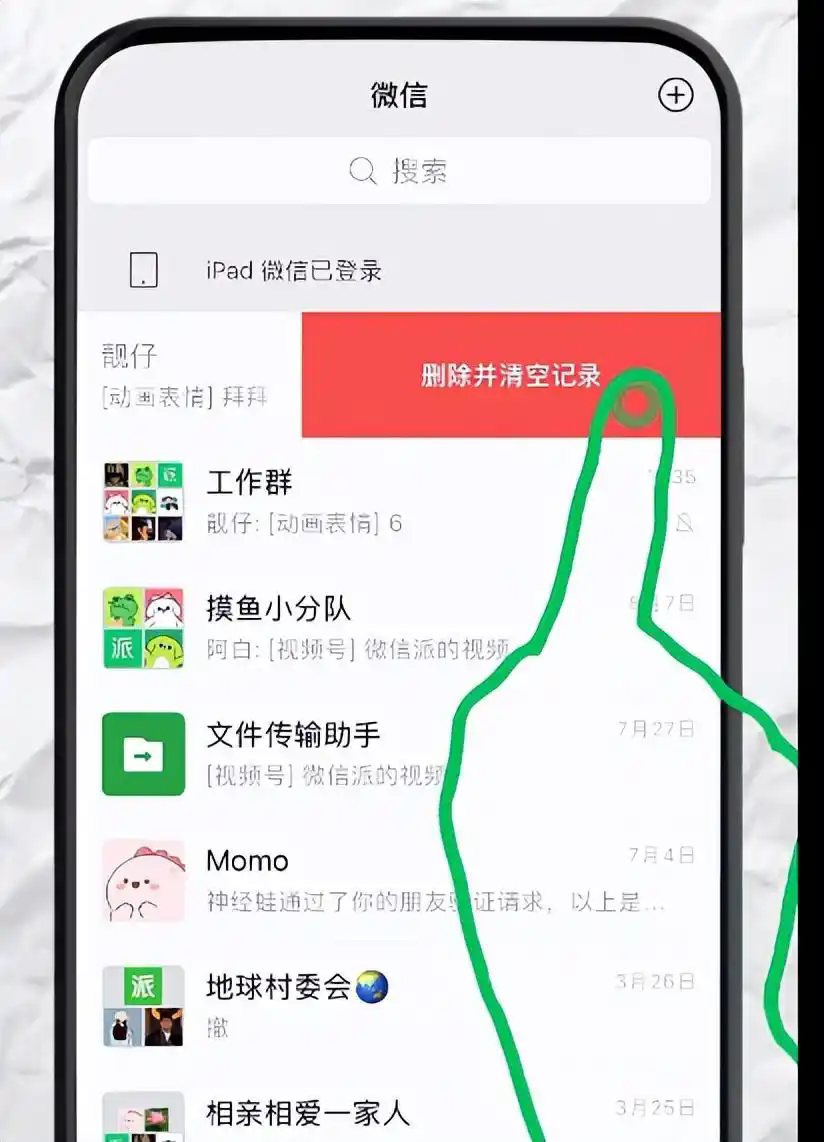

将执法武器化是危险的先例。如果每个国家都以国家安全为由对对方公民采取任意措施,国际人员往来将陷入瘫痪。中方提醒“赴美人员警惕相关风险”,既是预警,也是反制。

四、元首共识与执行落差:美国政府的“双轨制”困境

郭嘉昆特别提到“奉劝美执法部门回到落实两国元首重要共识的正确轨道”,这句话暗藏玄机。它暗示特朗普政府高层与执法部门存在政策落差,或者说美方在玩“说一套做一套”的游戏。

这种指责相当严厉。它直接将矛盾指向美国政府的内部协调问题——要么是白宫未能有效约束执法部门,要么是美方有意保持“接触+遏制”的双轨策略。无论哪种情况,都在侵蚀两国互信。

中美关系正处于关键阶段,双方都在试探对方底线。边境执法纠纷看似微小,却可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。当基本的人员交往都充满不确定性,更高层面的合作如何开展?

结语:公民权益背后的国际秩序博弈

这起事件超越了个案范畴,成为检验国际关系基本准则的试金石。当大国将普通公民作为博弈筹码,整个国际交往的基础就在动摇。

中方的强烈反应传递明确信号:不会容忍公民权益成为牺牲品。选择公开谴责而非私下交涉,显示中国对美外交策略正在转向更直接的“以斗争求合作”模式。

外交抗议的背后,是国际秩序重建的深层较量。美国是否还能继续享受“例外主义”特权?新兴大国能否改写不平等交往规则?这场发生在边境检查站的冲突,答案可能决定未来数十年的国际格局。

赴美风险提示已发出,下一个考验将是美方的回应。是继续强硬到底,还是回到谈判桌?这场外交暗战才刚刚开始。

...........................................................................................................