8月8日深夜,巴基斯坦边境传来枪声,多名武装分子被击毙。这背后,是印巴两国剑拔弩张的紧张对峙。

表面上看,这只是一次边境冲突,但联合国最新数据显示,2024年印巴冲突已造成200多平民伤亡,经济损失超过120亿美元。

当全世界都在关注俄乌战争时,很少有人注意到,南亚这个火药桶正在悄悄升温,而背后的真相,远比你想象的复杂。

午夜枪声:多条生命背后谁在下棋

就在阿富汗与巴基斯坦边境的那个午夜,枪声打破了山区的宁静。

武装分子,一夜之间消失了。巴基斯坦军方的声明很简洁,但背后的故事却不简单。

这些武装分子不是普通的越境者,他们携带着印度制造的武器,执行着精心策划的任务。从缴获的装备来看,包括AK-47步枪弹匣、美制M4卡宾枪配件,还有未引爆的简易爆炸装置。

美联社的报道很快证实了这一消息,但更引人注目的是巴基斯坦的指控。

军方直言不讳地表示,这些武装分子得到了印度的支持。

这不是第一次了。长期以来,巴基斯坦一直指责印度通过情报机构向俾路支省分离主义组织提供资金、武器和训练。

2024年1月,一名投降的俾路支民族军指挥官在新闻发布会上揭露,印度不仅资助该组织,还直接指挥其实施袭击,包括2022年导致6名巴基斯坦军官死亡的直升机坠毁事件。

更早的2016年,印度海军军官库尔布尚·亚达夫在巴基斯坦落网,其供述显示他在印度研究分析处指派下,长期在俾路支省与分离主义武装勾结。

这次冲突的地点也耐人寻味。阿富汗与巴基斯坦边境的部落地区,尤其是俾路支省,长期是武装分子活动的温床。

印度之所以选择从这里渗透,一方面是因为该地区地形复杂、管控薄弱,另一方面则是试图通过支持俾路支分离主义势力,牵制巴基斯坦在克什米尔方向的军事力量。

这种"双线施压"策略,暴露出印度试图通过非对称手段削弱巴基斯坦国力的战略意图。

同一天,巴基斯坦安全部队还在拉合尔击落了一架印度无人机。

这绝不是巧合。无人机侦察与武装渗透的配合,显示出一套完整的作战体系。

巴基斯坦总理谢里夫在第一时间发表声明,称这是一场捍卫国家安全的成功战例。

当巴铁遇到印度的"借刀杀人",代价有多大

印度的棋下得很精明。表面上否认一切,背地里却在下一盘很大的棋。

从克什米尔到俾路支省,从水资源到代理战争,印度的"双线施压"战略正在一步步展开。

这不是简单的边境冲突,而是一场没有硝烟的战争。让我们回顾一下今年的时间线:4月22日印控克什米尔地区发生针对游客的枪击事件,印度一口咬定是"巴基斯坦支持的恐怖分子"所为。

随即,印度宣布暂停《印度河河水条约》、关闭边境口岸、驱逐巴方外交人员等一系列强硬措施。

巴基斯坦则针锋相对,不仅否认指控,还关闭领空、暂停对印贸易,并在克什米尔实控线附近部署中国提供的SH-15自行榴弹炮等先进装备。

5月7日,双方冲突升级为短暂战争。印度发动代号"朱砂行动"的空袭,对巴基斯坦和巴控克什米尔地区9处目标发射导弹。

其中一枚导弹甚至炸毁了巴控克什米尔的水电站大坝。巴基斯坦空军迅速反击,歼-10C战机升空作战,宣称击落至少5架印度"阵风"和"幻影-2000"战机。

这场持续数天的交火造成双方数十人伤亡,直到5月10日才在国际社会斡旋下宣布停火。

然而停战只是表面平静。印度不仅延长对巴基斯坦航班关闭领空的措施至6月23日,还在7月22日调集"阵风"战机、苏-30MKI重型战机在靠近巴基斯坦信德省的边境地区举行大规模军演。

甚至派出无人机侵入巴方领空侦察。巴基斯坦则启动"综合防空实战演练",红旗-9P防空导弹、ZDK-03预警机严阵以待。

歼-10C战机挂载实弹24小时巡逻。这种剑拔弩张的态势,为8月8日的边境冲突埋下了伏笔。

更深层的矛盾在于意识形态冲突。巴基斯坦塔利班的诉求是建立严格依照其版本伊斯兰教法运作的伊斯兰酋长国,这与巴基斯坦的议会制、成文宪法和相对多元的法律体系直接冲突。

自成立以来,巴塔在巴全国范围内发动了无数次恐袭,造成了极其惨重的平民和军警伤亡。比如2014年12月的白沙瓦陆军公学屠杀,巴塔武装闯入校园,枪杀逾百名儿童。

面对持续威胁,巴军在开伯尔-普赫图赫瓦、俾路支和北瓦济里斯坦等地发动多轮清剿行动。

然而,巴塔与阿富汗塔利班的同盟关系,使得其成员能够在阿境内获得庇护和补给,跨境渗透屡禁不止。

一场边境冲突如何撬动120亿美元损失

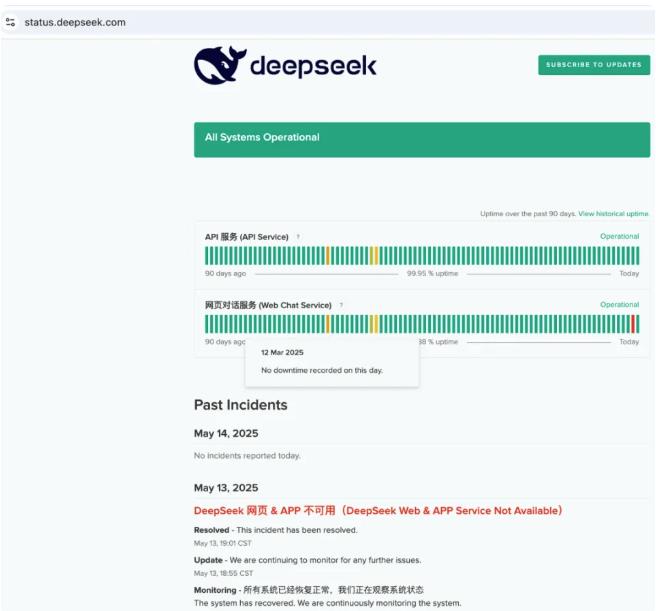

联合国的数据触目惊心,世界银行的预测更让人担忧。

这场冲突已经从军事领域扩散到经济、外交、社会各个层面,影响着数亿人的生活。联合国难民署报告显示,2024年印巴边境冲突已造成超过200平民伤亡,约5000人流离失所。

国际危机组织将印巴关系列为'高风险'级别,预警指数达到8.5/10。

世界银行估算冲突对南亚经济造成约120亿美元损失。这个数字背后,是无数家庭的破碎和梦想的破灭。

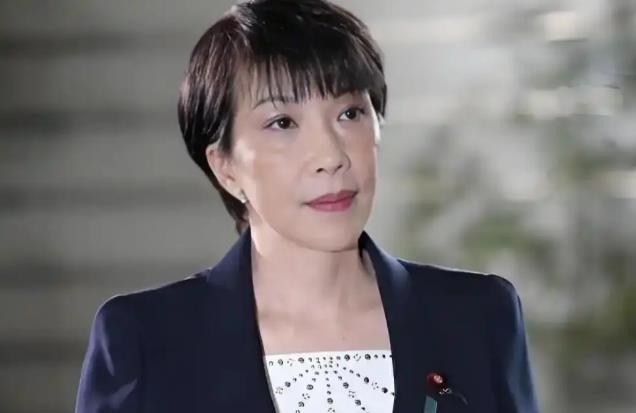

8月9日,联合国秘书长古特雷斯呼吁印巴双方立即停火。美国国务院表示'深度关切'并派遣特使前往南亚斡旋。

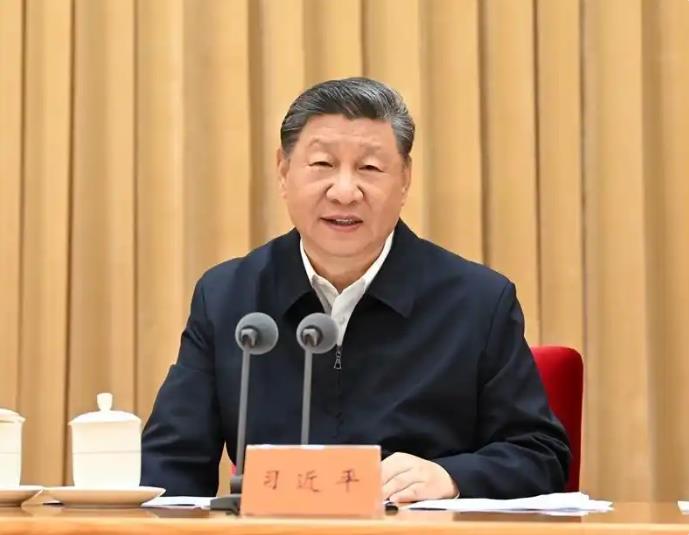

中国外交部重申支持通过对话解决争端。欧盟也发表声明呼吁克制。但是,国际社会的关切能否真正改变现状?

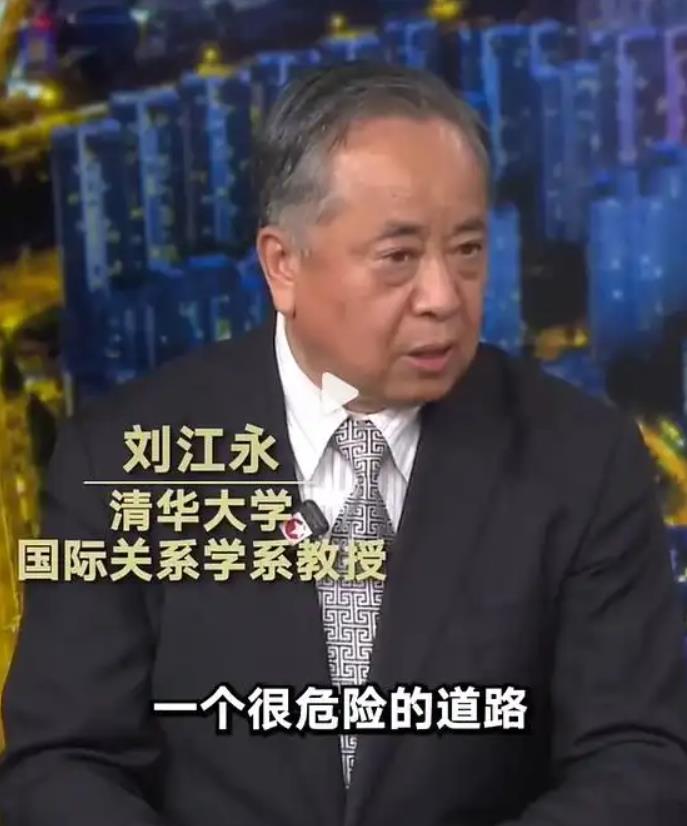

哈佛大学南亚研究专家认为这是'新冷战'在南亚的体现。

英国皇家国际事务研究所专家警告冲突可能向网络战、经济战扩展。印度观察家研究基金会专家指出这反映了印度'邻国优先'政策的失败。

让我们看看其他类似冲突的对比。7月印度与中国在拉达克地区发生对峙,双方各有约500名军人参与。

6月印度与孟加拉国边境发生误击事件,造成2名孟加拉国边防军死亡。5月印度与尼泊尔就边界问题发生外交争端。

印度与多个邻国关系紧张,呈现多线冲突态势。据斯德哥尔摩国际和平研究所统计,2024年全球边境冲突事件127起,印巴边境占18起,居全球第二。

印巴边境年均冲突强度是印中边境的3.2倍,是印孟边境的5.8倍。

兰德公司报告预测,印巴冲突升级将导致南亚军费开支增加15%,影响'一带一路'在该地区投资约200亿美元。

国际货币基金组织警告可能拖累南亚经济增长0.5个百分点。

在巴基斯坦看来,自己是恐怖主义的长期受害者,同时也是全球反恐战线的重要一环。

自2001年以来,巴基斯坦在反恐战争中牺牲了数万名平民和军警,经济损失高达数百亿美元。

无论是在部落地区对巴塔的清剿,还是在俾路支对分裂势力的打击,巴方始终强调自己承担着沉重的反恐责任,既是为了本国安全,也是为了地区稳定。

但印度长期指责巴基斯坦"支持恐怖主义",包括今年爆发的空战,导火索也是印方指责巴方"支恐"。

在这样的背景下,巴军此次行动,不仅是一场战术上的胜利,更是一种战略宣示:巴基斯坦不会向恐怖主义低头,更不会容忍任何外部势力操纵国内安全局势。

从印巴火药桶看全球安全的新玩法

印巴冲突只是开始,不是结束。在核武器的阴影下,传统的战争模式正在改变。

代理人战争成为新的游戏规则。这不只是印巴两国的问题,而是全球安全治理面临的新挑战。

为了应对潜在威胁,俾路支省宣布暂停该地区的移动互联网服务。

此项决定恰逢巴基斯坦独立日(8月14日)临近,这一天是纪念1947年脱离英国殖民统治的历史时刻。

近年来,俾路支省的武装分子频频袭击售卖国旗的商贩,在节日期间制造恐慌,此次断网措施无疑是为确保节日期间的安全加上一道保险。

这种创新的安全管控措施,体现了现代反恐斗争的复杂性和多样性。

俾路支省多年来一直是分裂主义武装、"巴基斯坦塔利班"以及被取缔的"俾路支解放部队"活动的温床。

这些分裂组织寻求从伊斯兰堡中央政府中独立,尽管官方声称叛乱活动已基本被镇压,但暴力事件依然时有发生。

比如自从2021年阿富汗塔利班重新掌权以来,巴基斯坦境内的TTP势力明显复苏。许多TTP头目和武装人员在阿富汗境内获得庇护,得以重整旗鼓,频繁策划跨境袭击。

除了俾路支省,巴基斯坦安全部队还在西北部开伯尔-普赫图赫瓦省展开了情报主导的清剿行动。

今年当地部队在一天内击毙了54名巴基斯坦塔利班分子,这是本年度最为致命的一场冲突。

印度对巴基斯坦采取"明攻暗袭"策略,背后有多重战略考量。首先是克什米尔问题的长期僵局。

自1947年印巴分治以来,克什米尔归属问题始终是两国冲突的核心。印度近年来通过修改宪法、增加驻军、推动印度教徒移民等手段强化对印控克什米尔的控制。

而巴基斯坦则通过支持克什米尔抵抗运动进行反制。在常规军事手段难以突破僵局的情况下,印度试图通过扶持巴基斯坦境内的分离主义势力,迫使巴方在克什米尔问题上让步。

其次是水资源争夺。巴基斯坦超过80%的农业和三分之一的水电依赖印度河流域的水资源,而印度控制着河流上游的关键水利设施。

今年5月,印度以"反恐"为由暂停《印度河河水条约》,关闭杰纳布河上的巴格利哈尔和萨拉尔水电站闸门,切断对巴基斯坦的供水。

.................................................................................................................................................

这种"水霸权"策略与支持武装渗透形成组合拳,旨在从经济和安全两方面挤压巴基斯坦的战略空间。

再者是地缘政治博弈。印度近年来积极推行"印太战略",试图在南亚确立主导地位。

而巴基斯坦作为中国全天候战略合作伙伴,其稳定直接关系到中国"一带一路"倡议在南亚的推进。印度通过制造边境动荡,可以间接牵制中巴经济走廊建设,削弱中国在南亚的影响力。